制御×独自機構や

機械学習が叶える技術

熟練の技が必要な操作も、制御の技術を使えば、コンピュータが自動でやってくれます。そのような制御工学が私の専門で、これまでの研究の一例に、飛行中に変形するドローンの安定制御があります。通常のドローンは傾ければ移動するのに対して、その場でホバリングしながら機体を傾けられるよう、プロペラは水平のままでフレームの角度を自在に変えられる独自機構の機体を開発し、人に追従して飛行しながら、搭載したカメラで角度を変えて撮影できる制御機構を提案しました。同じドローンを使い、ドローンが周期的に振動する現象を制御によって実現できることを理論的に証明し、フレームを振り子のように揺らしながら飛ばす制御も実現しています。

最近注目されているAIを活用した制御法の開発も行っています。例えば、ローバー(地上探査車)とドローンが互いに通信し、協調して環境を学習しながら与えられたミッションを達成する制御技術を研究しています。上空からドローンが障害物を見つけてローバーに位置を知らせ、ローバーは障害物を避けながら目的地を探してそこへ行くというミッションを、最小エネルギーで達成する制御機構を提案しています。このような研究は、地震などの災害時の人命救助、月・火星などの惑星での資源探索などに応用できます。機械学習を制御に取り入れることは、未来社会では必ず求められる技術であり、大いに関心を持って進めています。

ドローンを自在に制御

数理的手法を取り入れ

省エネルギー化を

計算機科学では、数理的な手法を用いて解析・設計をする方法を形式手法と言います。形式手法の応用例としてソフトウェアのバグとりがあります。ソフトウェアの望ましい実行結果、「こういう場合にこんな結果になる」といった条件を論理式で記述して、計算機によってバグの有無を判定する方法です。複雑な制御仕様を論理式を使って記述することで、複雑な制御仕様を満たす制御器の設計が可能となります。例えば、「時空間論理」を使うと、暖房機が何台か置かれた室内で、「この時間帯には、人の周囲だけ13℃以上にしたい」といった条件を、最小エネルギーで実現する制御系を設計することができます。最近ではさらに一歩進めて、正確に把握できていない室内の状況を機械学習によって明らかにしながら、より複雑に温度を制御する手法を研究しています。

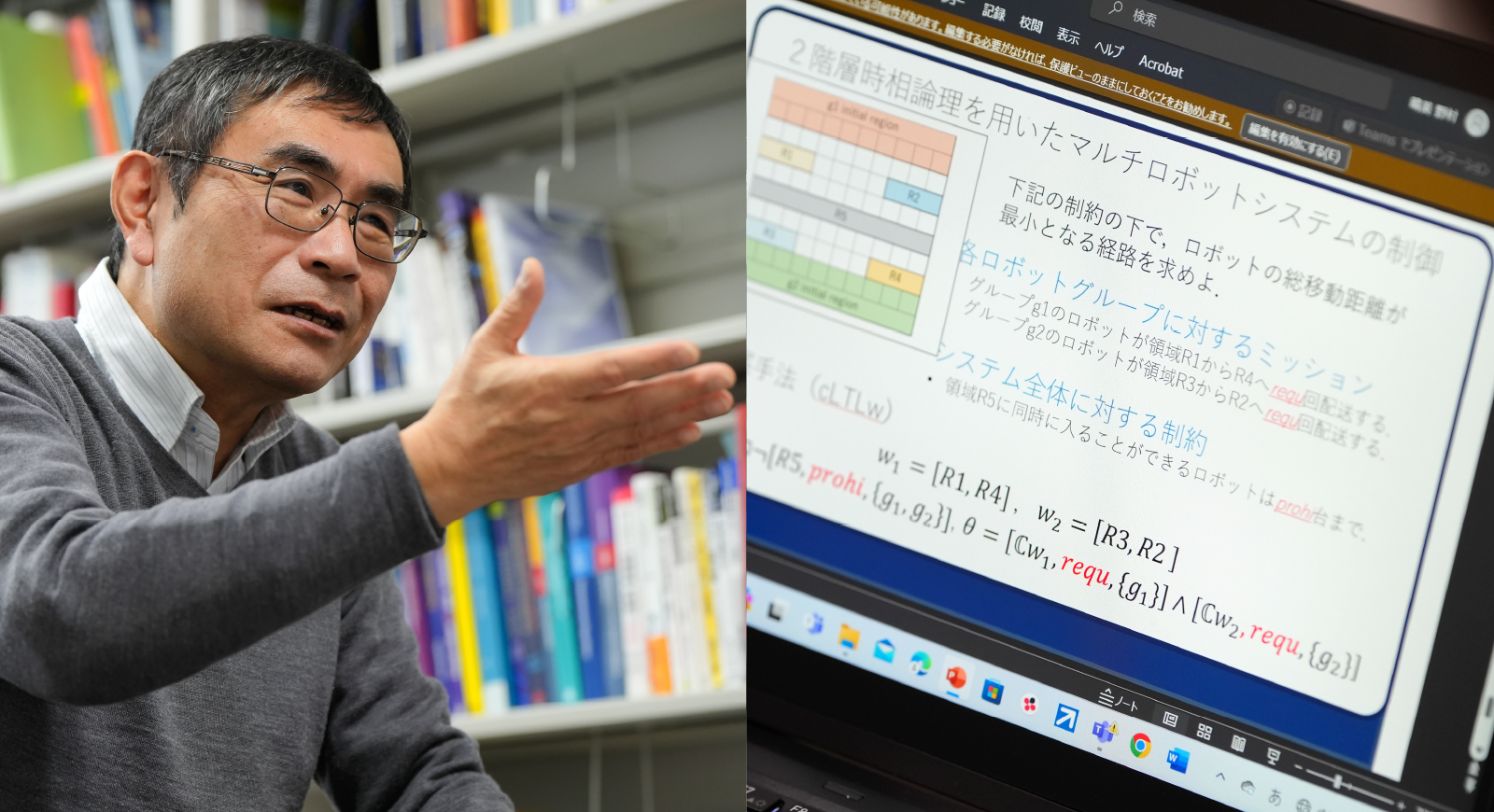

特性の異なる多くの移動ロボットからなるシステムはマルチロボットシステムと呼ばれています。このようなシステムに対するミッションを「2階層時相論理」を使って記述して、ミッションを満たすロボットの移動経路を決定する方法を研究しています。例えば、「衝突を避け、かつ移動距離の合計が最小となるよう、目的の場所へ指定回数の配送を行う」というミッションを実行させることができます。どこにいるどのロボットを使い、どんな経路を通るかは、コンピュータが決定します。実際の工場にこの方法を導入すれば、生産時間を短縮できます。制御に形式手法を取り入れるには、制御工学に加え、計算機科学・ソフトウェア科学の知識が必要です。また、機械学習を取り入れるには、データサイエンスの知識が必須です。副専攻制によりそれらを学べば、みなさんもこうした今までにない制御に挑むことが可能です。

2つのエリアのロボット群を効率的に動かす

ユーザーが安心して使えるシステムの開発が夢

私が真に目指すのは安定性(stability)、安全性(safety)、セキュリティ(security)の3Sが揃ったサイバーフィジカルシステムです。サイバーフィジカルシステムとは、自動運転やIoTに代表される、モノとコンピュータが密に情報交換をするシステムで、今後のスマート社会実現のキーテクノロジーです。安定は制御の基本ですが、自動運転のような高度に自動化されたシステムを安心して利用できるためには、自動車事故を回避する安全性、サイバーアタックを防御するセキュリティが重要となります。すでに3Sに関連する研究も始めていて、出発点を悪意ある監視者に特定されないよう経路変更する移動ロボットの制御は、その一例です。

私は大学時代にコンピュータを使い始め、大学院生になるとパソコンが登場しました。助手時代にはECUが自動車に搭載され、「これからは小さなコンピュータによる制御が普及する」と確信して、コンピュータを使った制御の研究ひとすじに今日まできました。みなさんもぜひ若いうちに「いずれ役に立つといいな」という興味の対象を見つけ、こだわりを持って取り組んでください。また数学、特に論理学を勉強してほしいとも思います。論理的に考えれば、何事も筋道を立てて「この場面ではこうすればいい」と判断や説明ができます。将来、技術者として活躍するうえでも、また文系へ進むとしても、論理学は不可欠な力なのです。

Profile

機械システム工学科 教授潮 俊光

専攻分野/システム理論、非線形理論