シンプルなプログラムが

速いとは限らない

「情報の表現方法を究める」ことが、私の研究の大きなテーマです。みなさんが何かのデータを見るとき、数値のままよりも、グラフとして見る方が分かりやすいですよね。それも、構成比なら円グラフ、推移なら折れ線グラフなどのように、見せたいものによって適切なグラフが異なります。それと同じように、コンピュータ内で扱う情報も、その情報を後々どのように利用するのかによって、適切な表現が異なってきます。そして、この話はプログラムにも当てはまります。プログラムとは「データの処理手順」という情報を表現したものですが、人間にとってシンプルな処理手順が、コンピュータにとって効率のよい手順とは限りません。これは情報工学の初学者なら誰もが、ソーティング(並べ替え)アルゴリズムを習ったときに実感する話であり、現在も「プログラム最適化」や「問合せ最適化」という重要なテーマとして盛んに研究されている問題です。

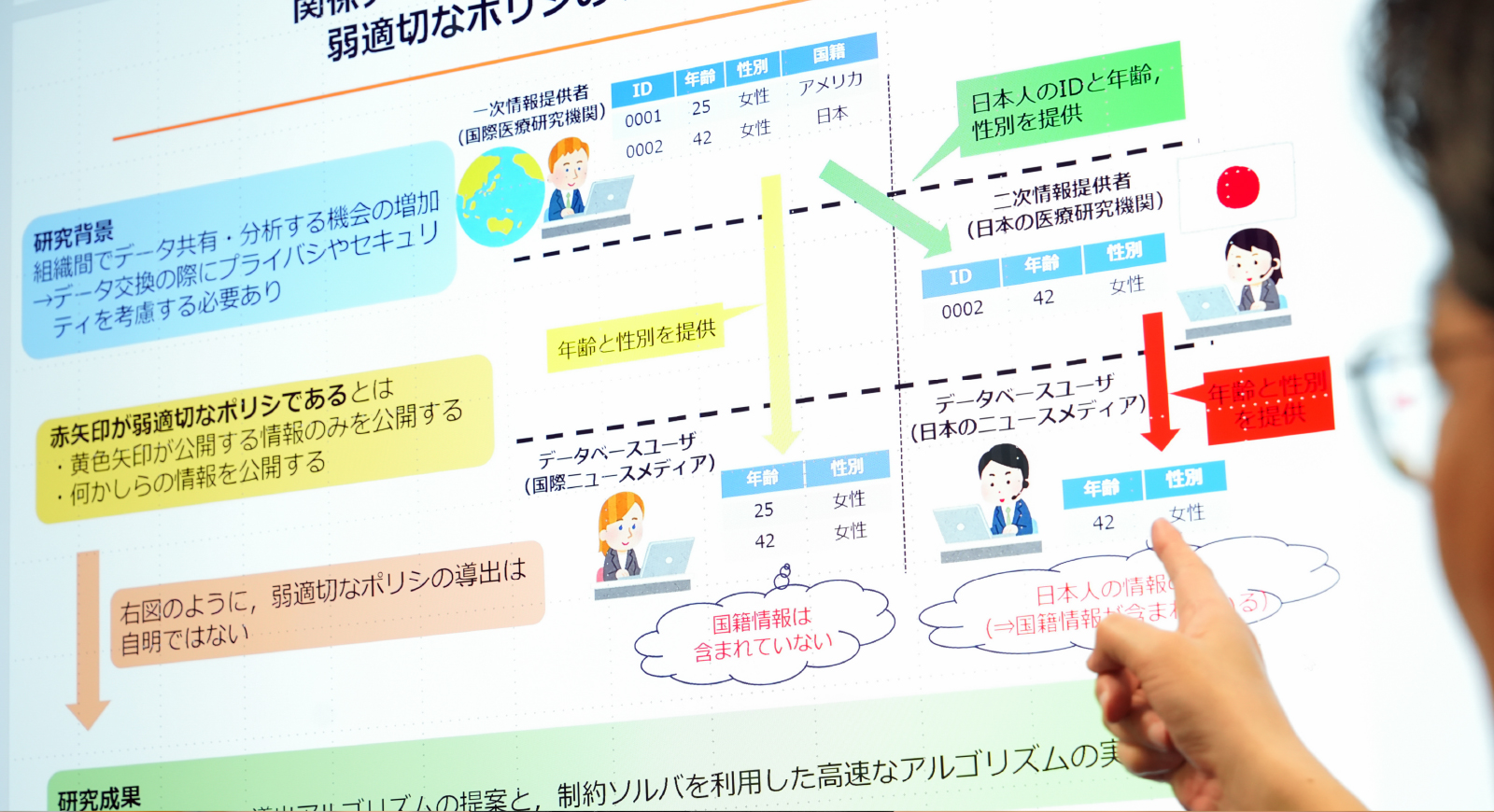

情報の表現に関心を持ったきっかけは、多くの人が考える何気ない疑問です。それは、「データベース全体にはアクセスできなくても、アクセスできる情報から、隠されたデータが分かる場合があるのではないか?」というもの。例えば、ある疾患の患者の年齢と性別について、国際機関が世界中のデータを、それを受けて日本の機関が日本人のデータを公表したとします。すると日本の人は世界のデータを見て、「○歳・女性」が日本人であるという、国際機関が提供していない情報を推測できてしまいます。この「推論攻撃」に代表される、「与えられた情報の表現から何が分かるのか」も、現在でも関心を持っている研究テーマです。

どう表現すべきかも、研究の関心事

コンセントにつなぐように

気軽な情報共有を

もう一つ、現在、進めているのが、みなさんにも身近なデータ共有を扱う「分散データ共有基盤に関する研究」です。複数の人でデータを共有して、どのデータを誰が閲覧できるか、また誰がどの部分のデータを更新できるかを持ち主が自由に指定し、更新されたら他の人の手元にもすぐ反映されることを目指しています。ただ、特定の人にしかデータを更新させないようなセキュリティをいかに保証するか、また、データの同じ箇所を、違う人が同時に違う値に更新した場合、自動的にどうマージ(統合)するのかは、今の技術ではかなり難しい問題です。それを解決し、クラウドでは実現できない柔軟なデータ共有を実現したいと思っています。

将来的に目指しているのは、「コンセントにつなぐくらいの気軽さで、情報の共有が適切に行えるような社会の実現」です。誰かが更新してくれたデータを即座に取り込み、都合のいい形に変換して使える社会が実現すれば、組織や個人の間でのデータ共有が、より適切な形で活性化するでしょう。マイナンバーカードを利用して各種の行政手続きや証明書の発行等をオンラインでできるようにと、デジタル庁が取り組んでいますが、それが官公庁だけではなく一般企業や個人が管理しているデータにも適用範囲が広がるイメージです。そうすれば、今までになかったようなサービスが生まれるはずです。例えば、現実空間であれサイバー空間であれ、あなたがどこに訪れても、そこにはあなたのことを適切な範囲でのみ知っているシステムや人がいて、適切なサービスをしてくれる。あなたが望むなら、初めてのレストランで何も言わなくても、あなたの食に関する行動履歴や購買履歴、他店に対してあなたが書き込んだレビューなどから、レストランがあなたの食材や味の好みを推測し、宗教やアレルギーにまで配慮した料理を出してくれるのです。このような社会の実現には、乗り越えるべき課題もたくさんありますが、ひとつひとつ解決しながら研究を進めていきます。

使ってプログラムを動かす学びも

好奇心を持って

物事を深く探究しよう

中学2年生のとき、書店でテレビのマイコン入門講座のテキストを見つけました。買って帰り番組を見るとすっかり夢中になり、PCを持っている友人を探したり、家電量販店に足を運んだりしてはコンピュータに触れたものです。その後も専門書を買って読み、チラシ広告の裏に、動作を想像しながらプログラムを手書きしたこともあります。大学は情報工学科へ進み、卒業研究では先輩と一緒に、自然言語の構文解析アルゴリズムの改善に挑んで、思い通りの成果を出すことができました。情報の表現次第で処理が変わる面白さに目覚めたのは、この経験がきっかけかもしれません。

現在の研究では、学生の発想から自分にはない着眼点を得ることもあります。そういった発想ができる学生は、「こういう場合はどう?」といった問いに対して、必ず何らかの答えができるくらい、日頃から物事を細部まで考えているように思います。みなさんもぜひ好奇心を持ち、そして単に「好き」「気になる」というだけでなく、「中身はどうなっているんだろう?」「ここをこう変えたらどうなるんだろう?」と深く考える習慣をつけてほしいと思います。高校生の頃からその習慣を身につけておけば、さまざまな物事に共通する基本や本質を見抜く力がおのずとつくはずです。その力は、大学で学ぶさまざまな分野の専門知識を吸収する助けになります。そして社会に出てからも、きっと息の長い技術者として活躍できることでしょう。

- 研究室動画を見る

Profile

電子情報工学科 教授石原 靖哲

専攻分野/情報科学(データ工学、情報セキュリティ)