古くて新しい、データを

捨てない可逆計算

コンピュータが熱くなるのは、情報を消去する際に必ず熱が排出されるためです。このことは、1961年、IBMの研究者で物理学者のランダウアーが明らかにしました。一方、1970年代には同研究所のベネットが、「計算過程のデータをすべて消去せず残しておくことで、熱の発生を抑える計算方法がある」ことを示しました。それが可逆計算(リバーシブル・コンピューティング)で、代表的なものが量子コンピュータによる計算です。可逆計算は、熱の発生を抑えられることに加え、計算し直さなくても途中の任意のデータに戻ることができるため、シミュレーションなどの複雑な計算を容易にできるメリットがあります。

私の研究室は、この可逆計算を本格的に扱う全国でも数少ない存在です。興味を持ったきっかけは、高校時代に、ノーベル物理学賞を受賞したファインマンの「ファインマン物理学」や「ファインマン計算機科学」を読んだこと。独特なスタイルの教科書で、かなりのページを割いて可逆計算や量子コンピュータについて書かれていました。その後、「シンギュラリティは近い」の著者であるレイ・カーツワイルも、「コンピューティングはリバーシブル・コンピューティングへと移行する」と強調し、ますます関心を持ちました。近年では可逆計算に関して、従来言われていたより高速で実現できるなど、通説を覆すような発見が複数発表され、注目を集めています。

学習をすることも

革新的なコンピュータ

システムの基礎を作る

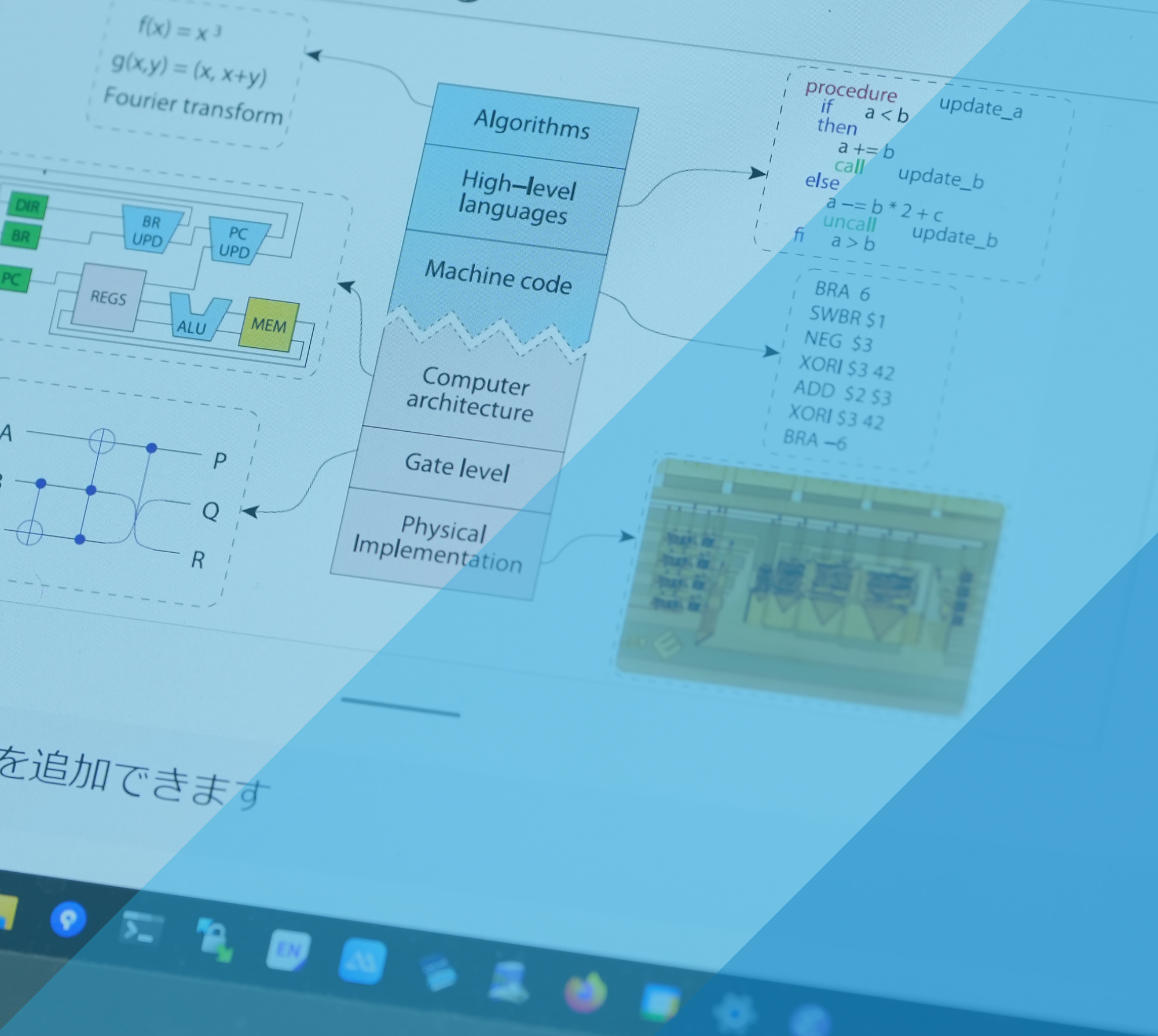

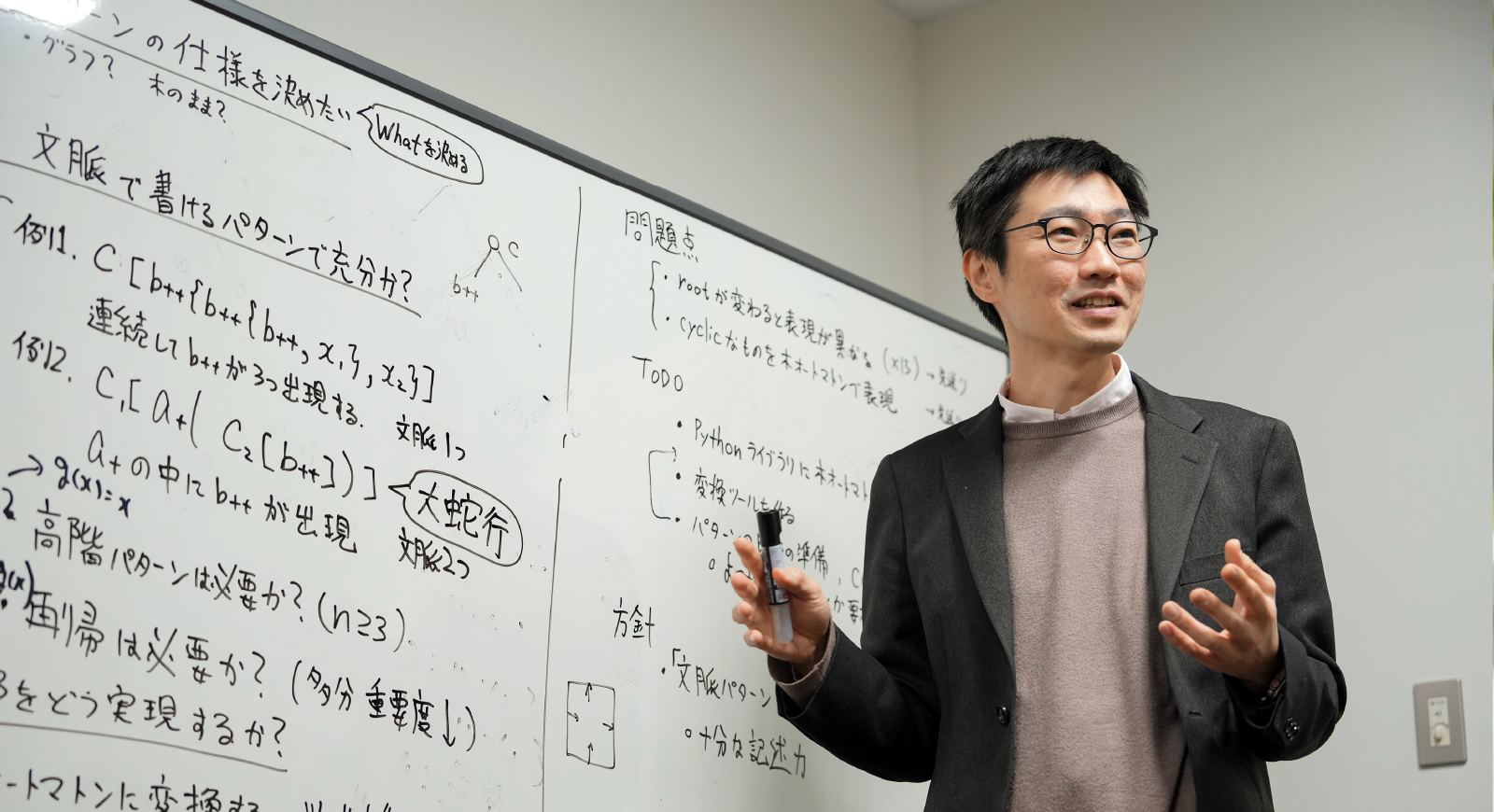

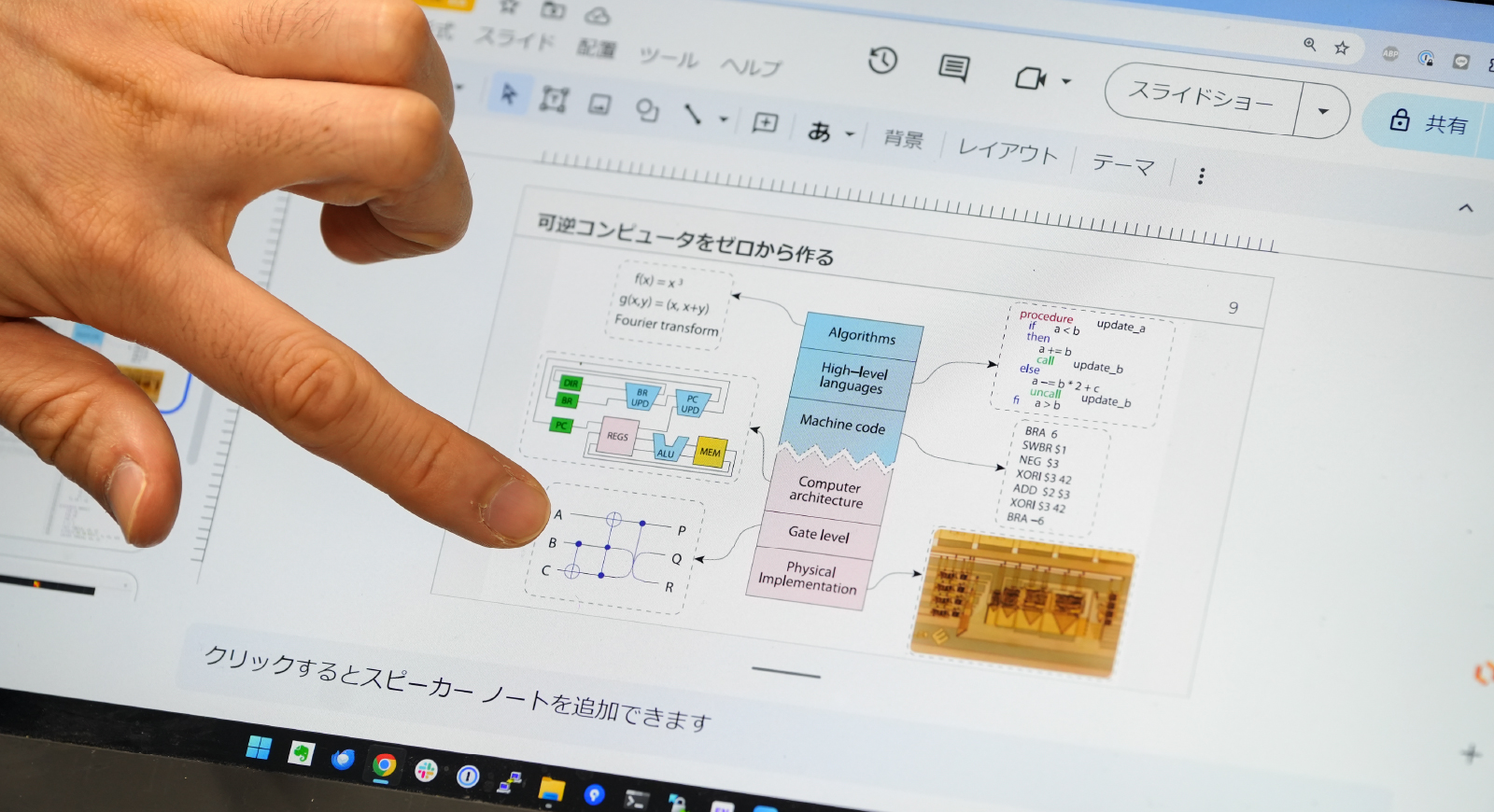

コンピュータサイエンスを専門とする私は、可逆計算に関するプログラミングの新しい方法論や、新たなプログラミング言語を研究しています。加えて、「可逆計算という革新的なコンピュータシステムの基礎作り」にも取り組んでいます。具体的な成果を二つ紹介しましょう。一つは、高校の情報の教科書にも載っている「構造化定理」に相当する可逆計算版の定理を考案し、それが成り立つ証明を行ったことです。成り立って当然だと思うかもしれませんが、可逆という制約があることで、今までの教科書に書かれたコンピュータアーキテクチャや計算の論理、符号化などの理論を、すべてゼロから作り直す必要があるのです。

もう一つは、可逆計算では情報を消さずに記憶しておくため、そのデータ量をいかに少なくするかが問題となります。私は、それを最小にできるプログラムが存在すれば、そのプログラムを構成することができる方法を明らかにしました。これも当たり前に見えますが、多くの場合、存在するかしないかは「プログラムが停止するかしないか」の超難問と同じく「判定不能」となってしまい、簡単には示すことができません。このように、新しい分野では、当たり前のことを示す方が実は難しく、しかし一度証明できれば教科書に載り、すべての研究者が使わざるを得ない基礎になります。そういった領域を狙って、研究をしています。

物理的な論理ゲートのレベルまでに及ぶ

学生の発見が学会に

認められる分野

コンピュータとの出会いは、小学生の頃に父が海外で買ってきたMacでした。ところが正規のソフトが動かず、後に模倣品と判明。それでもどうにか動かそうと奮闘し、ソフトウェアを自作しました。中学生になるとPC-9800シリーズを手に入れ、ハードディスクやメモリが少ない中で画面が速く動くよう工夫を重ね、クイズからシューティングゲームまで制作しました。大学ではコンピュータがある計算機センターに夜遅くまで入り浸り、後に現在の分野へ。学校の勉強とは関係ないきっかけで始め、必死で取り組んだことが、今の私のベースになっています。

可逆計算は、世の中の計算能力を大きく増加させる可能性を秘めています。例えば、食品を生産から流通、家庭の冷蔵庫までの間で無駄なく配分・輸送するといった、最適化問題の複雑な計算も容易になります。南山大学では、副専攻としてデータサイエンス学科を選び、オペレーションズ・リサーチの知識を学べば、そうした研究に取り組むこともできます。ソフトウェア工学科の知識も、もちろん可逆計算の研究に役立ちます。数学など何百年もの歴史がある分野とは違い、歴史の新しいこの分野では、学生のアイデアが学会で採用されるチャンスも豊富。次世代を担うみなさんのアイデアを大いに歓迎しています。未来の技術を形づくる新しい考え方を、一緒に追求していきましょう。

Profile

電子情報工学科 教授横山 哲郎

専攻分野/コンピュータサイエンス(計算機科学)