競争と協力のバランスが

取れた航空路線とは?

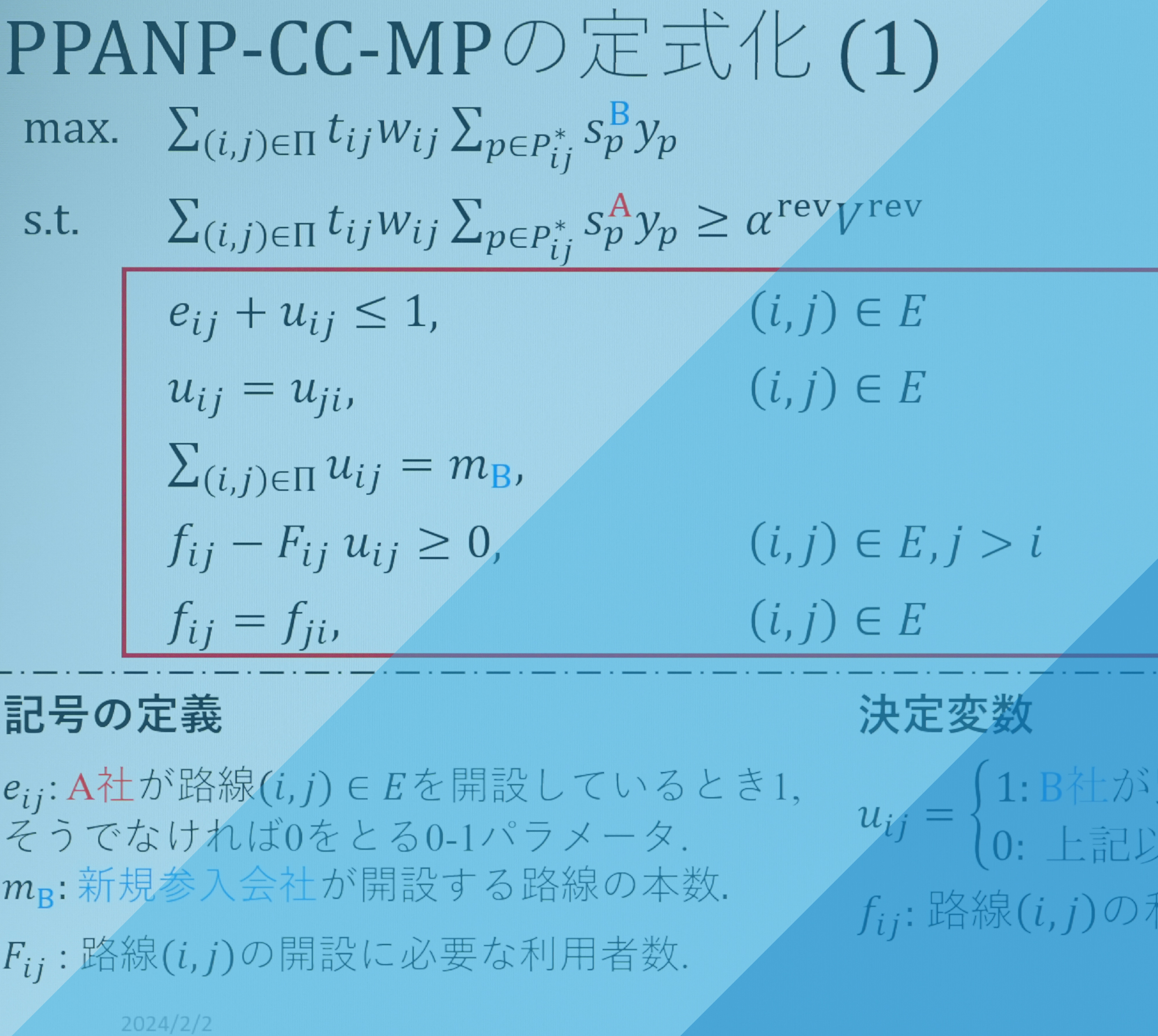

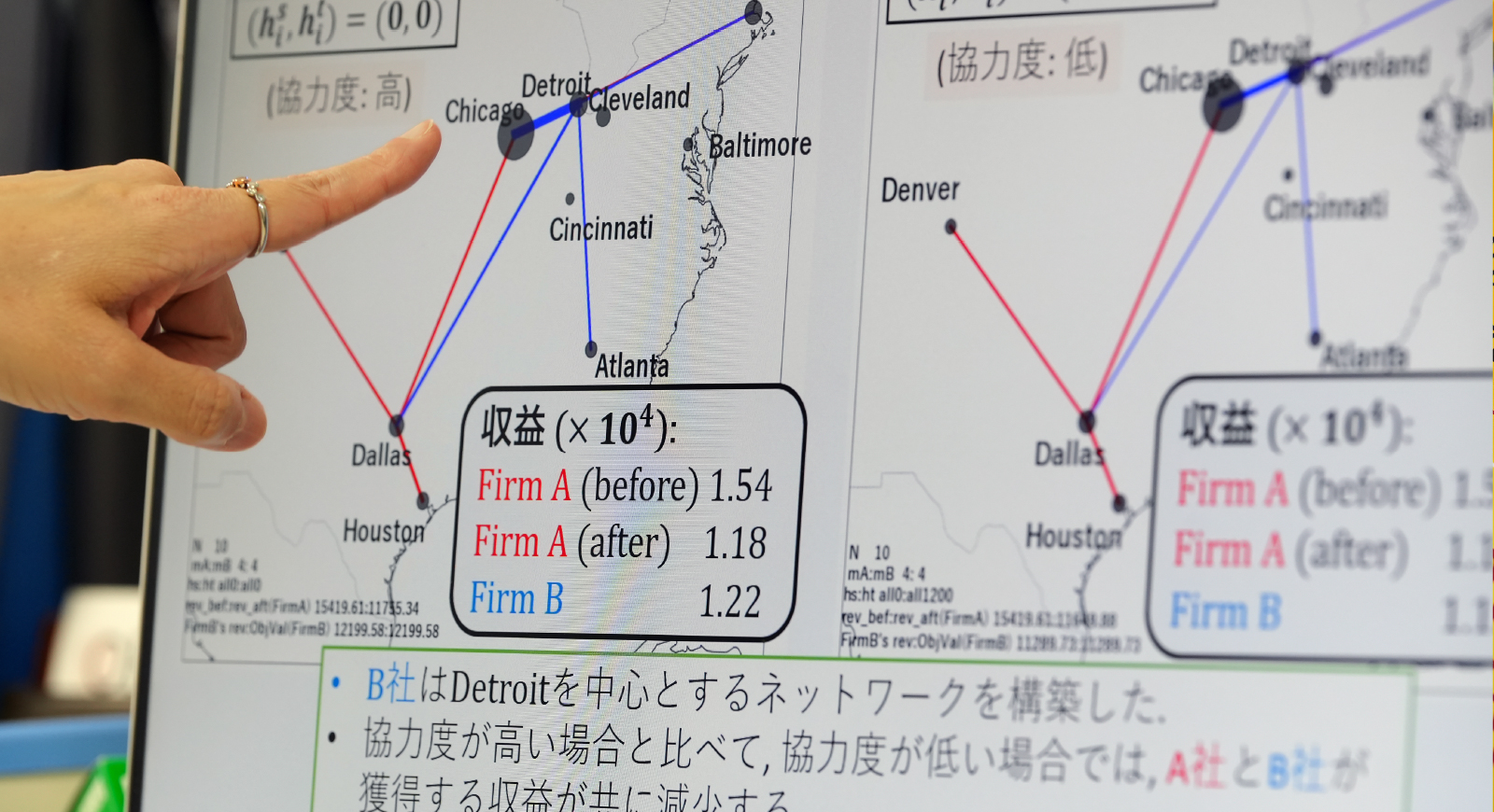

小学校の遠足に持って行くおやつを選ぶなど、誰もが子どもの頃から生活の中で考える効率や便利さの問題を、数式(数理モデル)で表して解き、最適な方法を見つけるのが、オペレーションズ・リサーチ(OR)です。例えば、ある航空会社が路線を運営している地域に他社が新規参入する場合、値引き合戦などむやみな競争で経営が破綻すれば、公共の利便性が損なわれる重大な問題となります。業界全体として持続可能であるためには、「競争」と「協力」のバランスを取りながら、全体として効率的な運航をする必要があります。では、どの程度の競争が最適なのか?それを考えるために「新規参入をどの程度厳しく規制すると、各社の収益はどうなるか」という数理モデルを作って解析します。

もう一方の協力に関しては、乗客の利便性を考えます。地点A→B→Cと乗り継ぎが必要な路線では、便利に乗り継ぎができれば乗客は増えます。そこで、「乗り継ぎに必要な待ち時間がどの程度の場合に、乗客はどれくらいか」という数理モデルを作って解析します。研究成果は、国が業界を破綻させないような新規参入規制の強さを決めたり、航空会社の収益がより上がるような他社との協力度合いを決めたりするために活用されることを目指しています。航空路線の例の他にも、トラックの配送計画など、重要なインフラである輸送交通ネットワークに関心を持って研究しています。

線の太さで見える化

日常の直観が論理的に

裏付けられる面白さ

私は幼い頃から、父に「将来は外出先からテレビやエアコンを操作できる時代が来る。英語とコンピュータ、特にソフトウェアを学びなさい」と言われて育ちました。そんなに何でもできるならと、ソフトウェアを学ぶために南山大学初の理系学科である経営学部情報管理学科へ。ところが学ぶうちに、ソフトウェア工学よりも数理系の授業、中でも名前の響きに惹かれて学び始めたORが面白くなりました。卒業後はIT企業に就職したものの、もっと自分のアイデアを実現できる仕事がしたいと研究者に転向。ORの研究は、直観的に「こうしたらいいのでは」と思っていたことが論理的に正しいと裏付けられる、あるいは、逆に想像もしなかった発見があることが魅力です。

研究室の学生の中には、授業間の教室移動時間を最小にする教室の割り当てや、学内コンビニの待ち時間を最小にするレジの人員配置など、身近な問題を研究する人もいます。数学を何かに使いたい人には、ORはきっと面白いはずです。また、私自身は以前、無線通信の研究者と共同で、ワイヤレスセンサネットワーク最適化の研究もしたことがあります。人が立ち入れないアマゾンの奥地などで、上空からセンサを落下させ、気温や湿度、降雨量のデータをセンサ同士が相互通信しながら無線基地局まで送信するための、最適なネットワークを構築するものです。電子情報工学科など副専攻の知識と合わせれば、こうした研究もできます。

研究の一部を担うこともできる

研究と学生の教育を通じて

ORの普及を図る

交通インフラ以外に、医師である友人から病院や医療従事者が不足している問題について聞き、病院の最適配置の研究も行っています。実際に病院の配置を変更することは難しいですが、「この地域に病院がいくつ足りない」と見える化すること自体が、社会に対する問題提起になると思っています。私が研究で目指すのは、持続可能な、多様性に対応した社会づくりに貢献することです。災害で道路や水道が寸断されても、その先全部が使えない事態にならないよう、最適な代替ネットワークを即座に構築できるような、頑健性が高く住みやすい社会を実現したいと思っています。そのための研究を行うのはもちろんですが、ORを使いこなし普及させてくれる学生を輩出して、間接的にも社会に貢献できればと思っています。

3年生のゼミの学生は、「災害対策にORを使えないだろうか?」といった議論もしています。学生が自分自身で、今の世の中で何が起きているかを新聞やニュースから知り、興味の中から問題を見つけて解決策を作り、実際に解決を図って答えを出し、人に説明するところまで、一連を経験してもらうことを大切にしています。社会に出てからも重要となるそのプロセスを、ぜひORを題材として楽しみながら学んでほしいと思います。そして何より、答えが一つではないORという分野で、固定観念にとらわれない好奇心と自由な発想で、まだ誰も見つけていない答えを、自分自身で探し出してほしいと期待しています。

- 研究室動画を見る

Profile

データサイエンス学科 教授佐々木 美裕

専攻分野/オペレーションズ・リサーチ